基隆社區大學公民週,請到衛服部基隆醫院腎臟科林吳烜主任來談糖尿病。

隨著文明的進步,我們的飲食和生活習慣改變,導致慢性病越來越多。

這些慢性病,如果不早期預防,最終可能會發展成糖尿病。

在日常生活中,有很多因素會影響血糖控制。

在林主任的門診中,很多基隆市民通過定期健康檢查及早發現慢性病,這是一個很好的習慣。

其實,很多人誤以為只有愛吃甜食才會得糖尿病,但事實並非如此。

有些人即便不常吃甜食,血糖還是會升高。

這與現代人的生活方式有很大關係,以前大家從事農業工作,需要大量體力勞動,飲食也相對簡單健康。

而現在,大部分人從事辦公室工作,缺乏運動,加上飲食精緻、過量,容易導致肥胖和胰島素抵抗。

總結來說,現代社會的生活方式讓我們更容易患上糖尿病。

要預防這種疾病,需要保持健康的生活方式,包括規律運動和均衡飲食。

希望大家能夠重視自己的健康,及早預防糖尿病的發生。

以下是針對這次演講筆記,與你分享。

目錄

糖尿病的現況與嚴重性

糖尿病確實已成為全球和台灣的重大健康問題,糖尿病的流行趨勢,全球和台灣的發病率持續上升,第二型糖尿病隨現代飲食習慣改變而增加,已成為台灣前六大死因之一,且死亡成長速度最快。

第二型糖尿病的成因

第二型糖尿病主要與生活方式相關,是「文明病」。

它就是在一部分成因在體質, 更多方面是跟我們的生活形態有關 。

主要危險因素包括:

- 不健康的飲食習慣:過度攝取精緻澱粉、高油高糖食物。

- 缺乏運動:現代人多從事勞心工作,體力活動大幅減少。

- 肥胖:體重過重會影響身體對胰島素的使用效率。

- 遺傳體質:家族史有糖尿病會增加患病風險。

- 精神壓力:壓力荷爾蒙影響血糖穩定。

- 年紀:年紀越大,罹患糖尿病的機率越高。

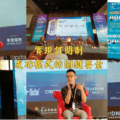

糖尿病的常見症狀

當你慢慢發現一些常見的症狀時,通常會有三個:吃得多、喝得多、尿得多。

在家裡,你可能會覺得自己一直在喝水,總是很餓,不斷地吃東西。

即使吃了很多,還是覺得肚子餓。而且喝水越多,你也會發現自己頻繁上廁所。

這些症狀的原因是因為我們攝取的糖分無法被胰島素有效利用,血糖無法進入細胞,所以體重不會增加。

中醫以前稱這種情況為「消渴」,現在叫做糖尿病。

當血糖很高時,血液中的糖分會影響到各個器官。例如,糖分流到眼睛,使視力逐漸模糊;流到皮膚下,形成糖的結晶,使皮膚變得異常;流到神經中,使神經受損,導致感覺遲鈍或麻木。

此外,高血糖也會影響傷口癒合。

血管長期泡在高濃度的糖水中會變硬、變脆,傷口難以癒合。當血糖控制下來時,傷口癒合情況會有所改善。

- 典型的「三多一少」症狀:多吃、多喝、多尿,體重卻變輕。

- 尿液引來螞蟻。

- 容易疲倦、愛睏。

- 手腳麻木或感覺異常。

- 傷口難癒合、視力模糊。

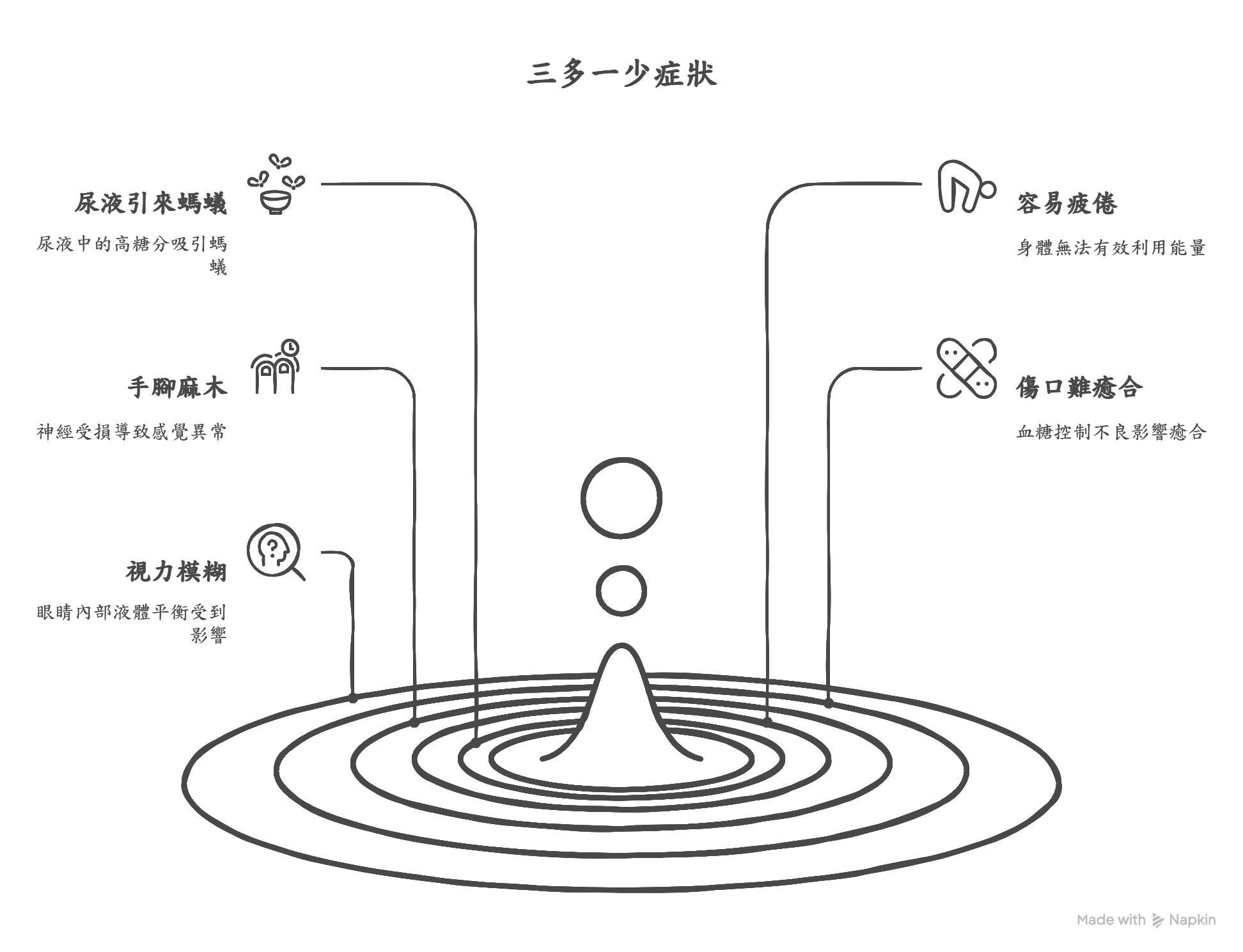

糖尿病的可怕併發症

糖尿病的可怕之處在於長期高血糖會對全身造成廣泛影響,就像「讓身體泡在糖裡」。

糖尿病最危險的特點是它不僅是單一疾病,而是會引發一系列健康問題的「母疾病」,而「後面牽出來的一堆」併發症才是真正的威脅。

這也是為什麼早期診斷、積極治療和生活方式的改變對糖尿病患者如此重要。

這種持續的高血糖狀態若不妥善控制,會導致多種嚴重併發症:

- 眼睛病變(視網膜病變)。

- 神經病變。

- 腎臟病變。

- 心血管疾病。

- 傷口癒合不良/足部潰瘍。

- 男性性功能障礙。

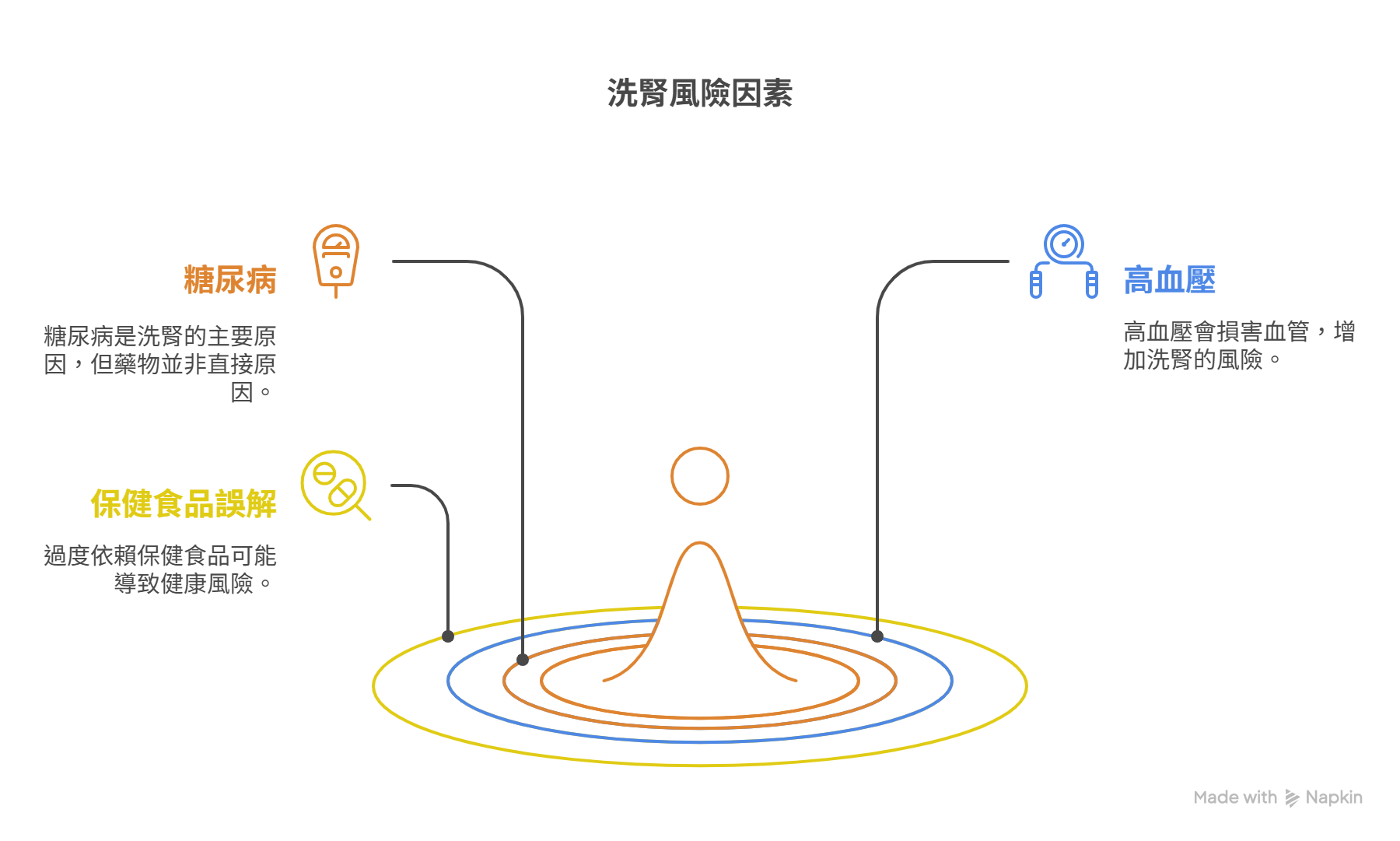

糖尿病與洗腎的關聯

血糖高的問題,導致全台灣洗腎的主要原因。

第一名是糖尿病,很多人誤以為吃藥會引起洗腎,其實不是。

不管是吃藥、保健食品,還是醫院用藥,這些原因排在第四或第五。

第一名還是糖尿病,第二名是腎臟問題,第三名是高血壓。

高血壓常讓人感覺像溫水煮青蛙,血壓高讓血管緊繃,提早報廢,導致腎臟血管也提早損壞。

吃藥不會讓你提前進入洗腎,但不配合吃藥,加上喜歡吃來路不明保健食品,也可能出問題。

在台灣,人情味濃厚,有時候醫生也無奈。

有些人認為保健食品能代替藥物,但每人體質不同,不一定有效。

林主任建議大家可以拿保健食品來諮詢醫生,有些保健食品對控制血糖有輔助效果,但不能完全依賴它們。

糖尿病的診斷與血糖控制目標

糖化血色素 (HbA1c) 是診斷和評估血糖控制的重要指標。

糖化血色素大於等於 6.5% 通常診斷為糖尿病。

血糖控制目標:

- 一般健康的糖尿病患者:目標為7%以下。

- 年紀較大、併發症較多的患者:目標可放寬至8%左右。

血壓與血脂控制:

- 血壓應控制在 130/80 mmHg 以下。

- 控制膽固醇,避免高油高糖食物。

糖尿病的預防與管理

健康檢查的重要性:

定期健康檢查(血糖、血壓、血脂)能早期發現慢性病。

生活型態調整是基石:

-

-

- 飲食控制:減少精緻澱粉、高油高糖食物,增加蔬菜。

- 規律運動:增加體力活動。

- 體重管理:減重有助改善胰島素阻抗。

- 藥物治療:遵從醫囑服藥,視情況使用胰島素。

結論

掌握自己的健康:糖尿病管理的關鍵不在藥物,而在你自己

糖尿病不僅是一種慢性疾病,更是一場需要病患主動參與的健康馬拉松。

根據林吳烜主任的觀點,糖尿病管理的成功關鍵並非僅靠藥物治療,而是病患自身的態度與行動。真正有效的糖尿病控制需要個人化的治療方案。

林醫師強調,標準血糖目標並非放諸四海皆準的金科玉律,而應根據個人情況調整。

特別是洗腎患者這類特殊族群,血糖控制目標可適度放寬,「不必追求100分,對某些患者而言,70分已經相當不錯。」更重要的是,病患必須認知自己才是健康的主人。

「生病是病人的事情,醫生只是協助者,」醫師如此直言。

若病患不願改變飲食習慣,如持續每天飲用含糖飲料,即使醫師開再多藥物也無濟於事。

真正的改變必須來自病患自身的決心與行動。透過積極調整生活方式,減少含糖飲料、規律運動、遵循醫囑用藥,許多患者不僅能有效控制血糖,更可能逐漸減少藥物依賴。

「你把自己顧得越好,醫生就越輕鬆,」 -

- 糖尿病不一定是終身伴侶,透過病患與醫師間的信任合作,加上正確的生活習慣調整,許多人已成功減輕藥物負擔,甚至讓疾病狀況大幅改善。

掌握健康的鑰匙,始終在你自己手中。