大漢據點,不只是拍照的背景,更是理解這座島嶼的入口。

如果你和我一樣,旅行時總愛找那種有得拍,還不會讓荷包大失血的地方,那你應該會喜歡「大漢據點」。

我第一次去馬祖南竿,並沒有特別期待這個名字聽起來有點硬派的景點,但沒想到,它卻成了我這趟旅程最放不下的一站。

據點裡有歷史的痕跡,也有讓人靜下來拍照、吹風、發呆的節奏,像一處被時間遺落的秘密基地。

近年來,馬祖的旅遊熱慢慢升溫,來這裡的人越來越多,但我仍然覺得,這裡最適合那些願意慢慢看、靜靜走的旅人。

接下來我會分享5個我自己最喜歡的亮點,希望你到訪時,也能像我一樣,在大漢據點留下屬於自己的那個瞬間。

你好!我是雪波,我在這個網站分享與我有緣的人事物。

目錄

關於大漢據點

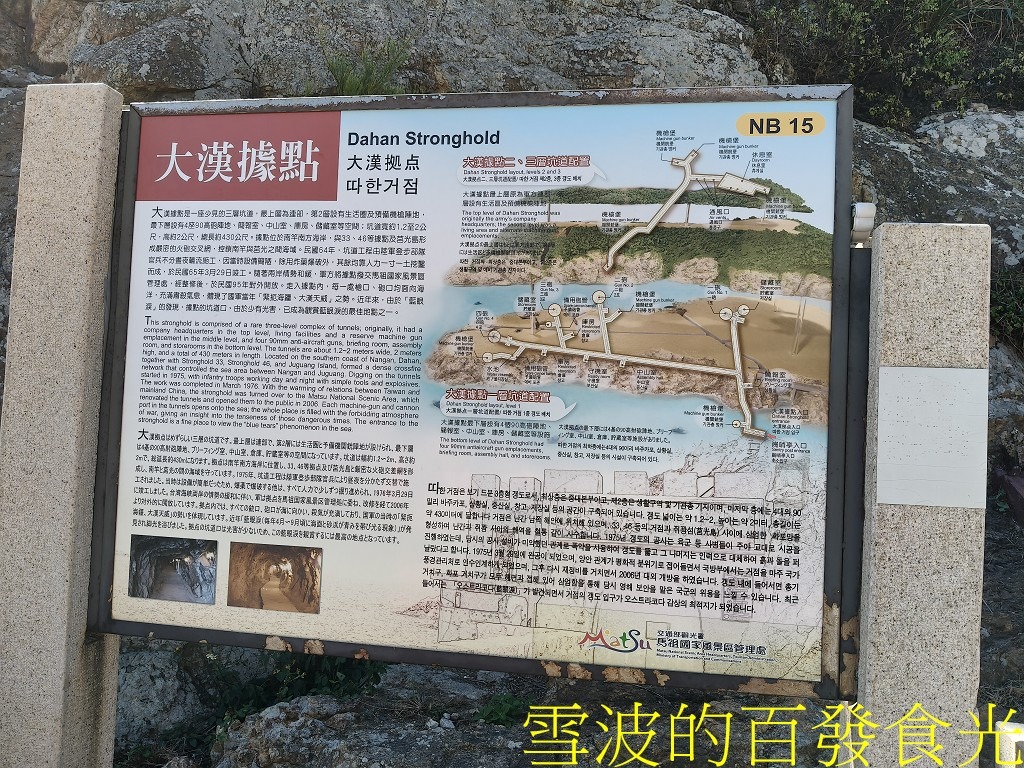

大漢據點,又名南竿43據點,位於馬祖南竿仁愛村與岬角之間,是當年馬祖防衛指揮部為了軍事戰略目的而興建的重要據點。

這裡不只是地圖上的一個點,它曾是馬祖地區極具代表性的戰地防線之一。

整個馬祖列島其實遍布著各式軍事設施,從海防據點、坑道、軍營、哨所,到軍民共用的設施,都是那個年代留下來的真實痕跡。

大漢據點在1975年動工,當時的官兵以24小時輪班制施工,幾乎全靠人力用十字鎬、畚箕、圓鍬,一鑿一斧在堅硬的花崗岩中挖出坑道。

偶爾配合少量炸藥,才逐步打造出這座三層、總長超過300公尺的地下空間。

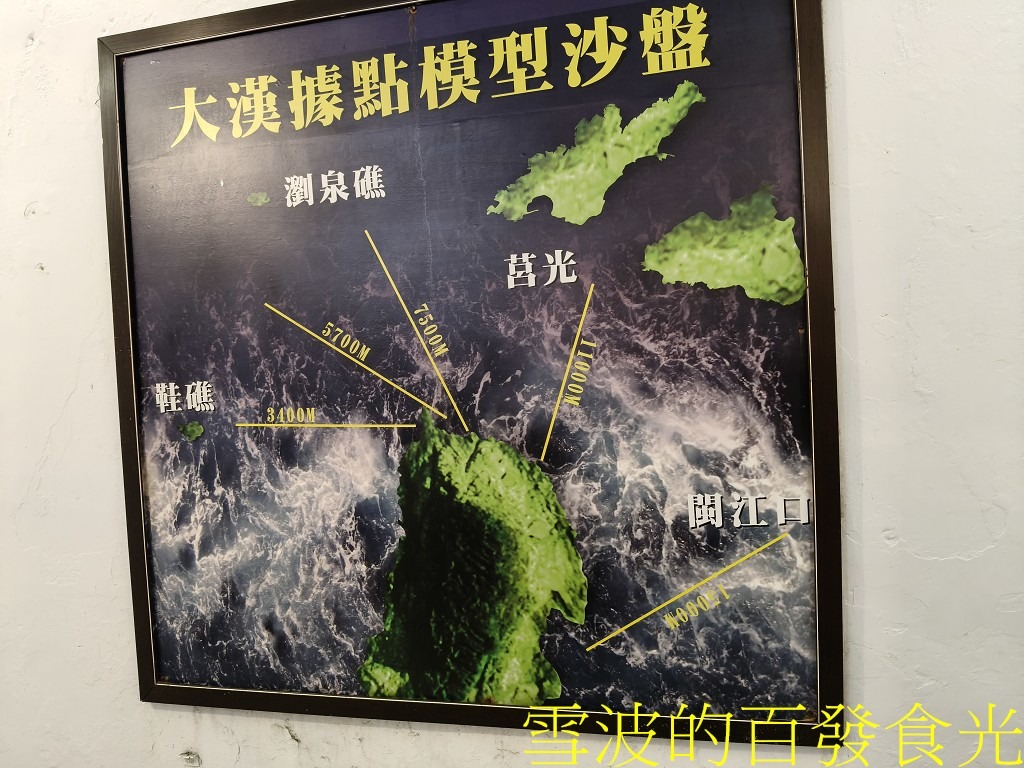

據點最終在1976年3月29日完工,與42據點(北海坑道)和46據點一起,構築起馬祖最關鍵的海上防線,守住莒光水道的咽喉位置。

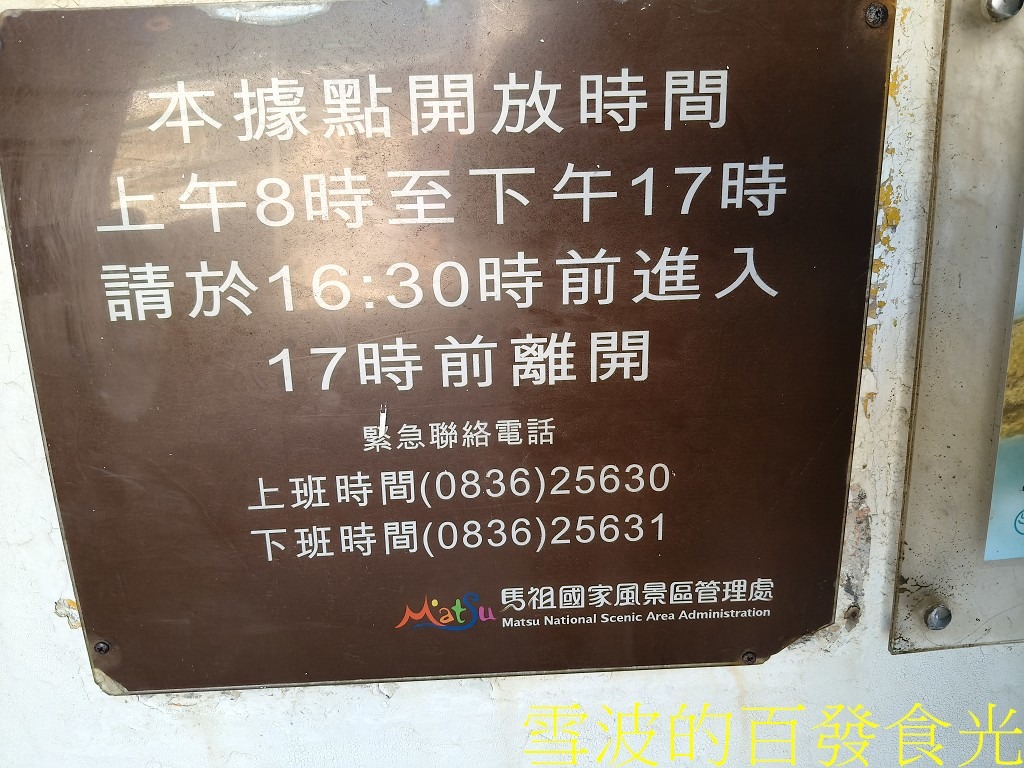

隨著戰地政務於1992年劃下句點,大漢據點也在2003年正式移交給馬祖國家風景區管理處,經整修後於2007年對外開放,如今,遊客可從南竿遊客中心旁的小徑一路走進這座地下碉堡,親身感受它當年的氣場。

參考資料:維基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/大漢據點

站在這樣一個曾經戒備森嚴的據點裡,我不禁想,如果這些牆能說話,它們會怎麼訴說那段熬夜挖掘、緊繃守備的歲月? 對我來說,大漢據點不只是一個「可以拍照」的景點,而是馬祖這塊土地曾經集體緊握過的意志。

當你願意慢下來走一圈,會發現,這裡留的不只是歷史,而是一種看不見但能感受到的力量。

印地安人頭岩

距離大漢據點不到五分鐘的腳程,有一個讓我忍不住駐足的地方,印地安人頭岩。

海水在陽光下閃著銀光,岸邊的岩石卻像沉睡中的輪廓,安靜地守著這座島嶼的邊緣。

當地人說,從某個角度看,它真的像極了一位印地安戰士的側臉。

我不確定你會看到什麼,但我相信,你會懂那種「走完歷史,剛好對上海風」的安靜剛好。

大漢據點:省時省力的「逆時針」探索路線

大漢據點的獨特地形,讓「逆時針動線」成為最佳選擇。 從南竿遊客中心旁的步道進入,先從上方迷彩步道與壕溝區拍照,再往下到第二層坑道,最後抵達最下層的90高砲陣地與觀海平台。這條路線多為下坡,能大大節省體力,讓妳走得更輕鬆,玩得更盡興。

當天時間緊迫,上方迷彩步道與壕溝區,我並沒有進去,走了最下層的90高砲陣地觀海平台,就算如此感受到歷史的厚重與當年的艱辛。

坑道的靜,是最先讓人收聲的聲音

我還記得踏進大漢據點的那一刻,迎面而來的是一條彎曲延伸的坑道,岩壁粗獷、沉默,彷彿能聽見當年一鎚一鑿的聲音。

腳下的通道略微潮濕,牆上那塊「九○高砲」的紅色指標,就像一個來自歷史深處的低語,提醒我:這裡曾經不只是「風景」。

燈光沿著岩壁微微閃著,不明亮,但足夠讓我看清那層歲月的粗糙感,也照亮了我心中那一點不自覺湧上的敬意。 我一邊走,一邊想像著,那些年曾駐守在這裡的人,是不是也在這條坑道裡,走過和我一樣的彎路?是不是也曾在這微光中,等待過什麼?

這趟旅行原本只是想換個風景、拍些照片,沒想到一走進這裡,心裡竟有一點微微地靜了下來。

轉進展示室,好像被歷史喊了一聲「立正」

走著走著,坑道的岩壁突然消失,我來到一個亮白整潔、天花板漆上迷彩的展示空間。

正前方是一面鮮紅的國旗,兩側牆上則貼滿了各式武器圖像與文字說明。

那一刻,我有點怔住,不是因為這裡多華麗,而是因為氣氛轉變得太突然。

剛剛還沉浸在岩石縫裡的沉默與風聲,轉眼就被這種「儀式感」拉回現實,像是提醒我:這不只是旅人的秘境,也曾是一個軍人的戰場。

我站在那面國旗前,心裡有點複雜。

也許是因為牆上「毅堅愛國信念」幾個字太直白,也許是因為我開始意識到,這些空間曾承載過的是壓力、責任,甚至可能是恐懼。 而現在的我,竟是帶著相機和輕鬆心情走進來的。

大漢據點|那些老照片比你想的更有穿透力

離開那面國旗後,我順著坑道再往前走,氣氛開始變得有點不一樣。 牆上換成了一張張泛黃的老照片,有士兵、有軍眷、有演訓、有日常, 那一瞬間,那些原本抽象的「戰地歷史」,忽然有了臉、有了生活感。

我停在其中一張照片前,是一群人整齊站在據點門口拍的團體照,畫面裡的每個人都筆直站著,表情很嚴肅。

我看著他們,忍不住開始猜: 「他們那時候在想什麼?累嗎?怕嗎?他們是不是也以為這些事,很快就會過去?」 這條長廊很安靜,只有我一個人。

但照片像是一次次的凝視,把我靜靜留在那裡,比我原本預期的久。

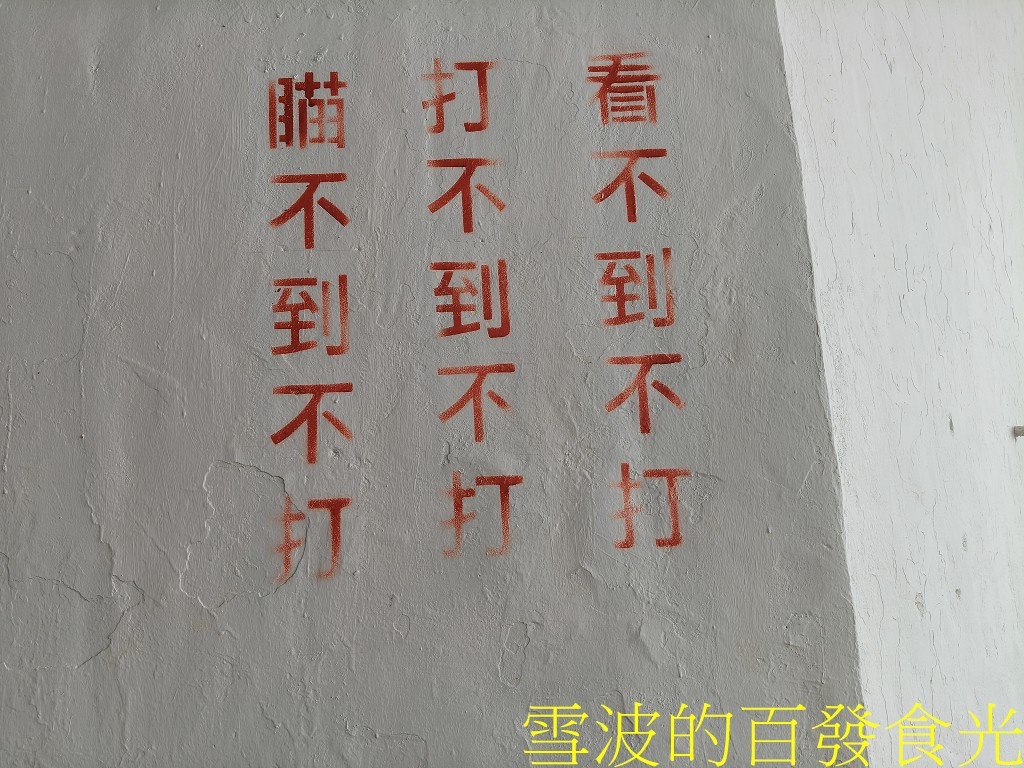

大漢據點|這面紅字標語牆,有種說不出的震撼

正當我沉浸在歷史影像的長廊裡時,轉角牆上的這幾句話忽然把我拉了回來。

「看不到不打、打不到不打、瞄不到不打。」 紅字漆得很整齊,一筆一劃像是被命令過千遍的條件反射。

我看著這面牆,突然有點心寒。

不是因為這些話有多殘酷,而是因為它們太理所當然了,理所當然到沒有情緒、沒有懷疑,只剩執行。

這不是電影裡的軍事標語,這是真實存在過、曾經深植在每個人腦海裡的生存準則。

那一刻,我才真正意識到:這個據點不只是歷史地景,也曾經是一種極端現實的日常。

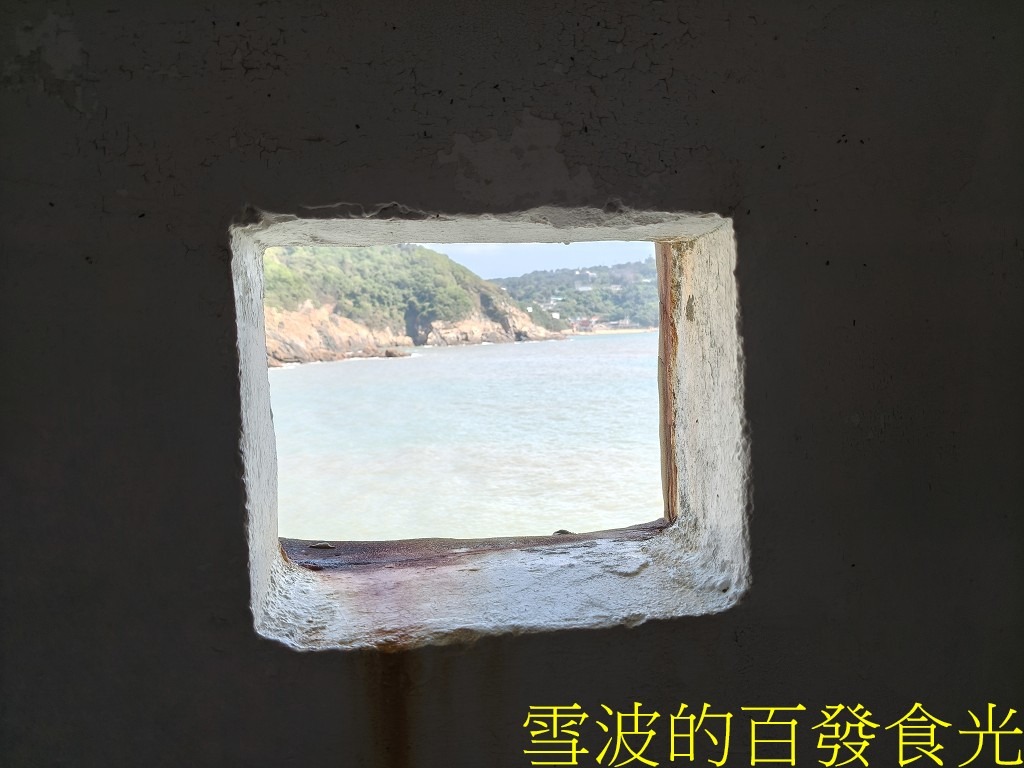

90高砲陣地的觀海平台

離開坑道與展區後,我走上據點的最高處90高砲陣地所在的平台。

這裡現在沒有火砲,只有欄杆與一整片沒有遮蔽的海景。

陽光撒在海面上,像是為這段旅程鋪了一層柔光,讓一切看起來不再那麼緊繃。

但你只要往前多站幾秒,就會發現這個角度太精準了,對準的不只是風景,而是當年最可能出現敵影的航線。

我站在這裡,心裡忍不住想像:曾經,也有人站在我現在的位置,眼神死盯著海平線,肩上扛著責任與不安,而不是背著相機和水壺。

我很喜歡這個觀海平台。

不只是因為它視野遼闊、光線好拍,更因為它是整個據點旅程裡最靜的一個角落。

走過戰地的痕跡後,來到這裡,你會明白:真正的平靜,不是沒有歷史,而是你看得見它,還願意留一會兒,好好呼吸。

結語

我們旅行,常常在找風景,但其實,更難得的是遇見一個地方,讓你安靜下來、願意多看一眼、多想一點。

大漢據點就是這樣的地方。

這裡有歷史的重量,也有時間的靜。 你可以拍照、可以放空,也可以什麼都不做,只是坐著,看著遠方的海。

坑道、標語、照片、平台,每一層都像是一段層層遞進的故事,從過去慢慢說到你心裡。

我不知道你會不會和我一樣,走著走著突然想停下來。

但如果你願意給「大漢據點」一點時間,它會用很安靜、很深的方式,留下一段你不會忘記的旅程。

你好!我是雪波,我在這個網站分享與我有緣的人事物。